永六輔の娘はどんな人生を歩んできたの?

そんな疑問にお答えするため、この記事では、永千絵さんと永麻理さんという2人の娘たちの人生に迫ります。

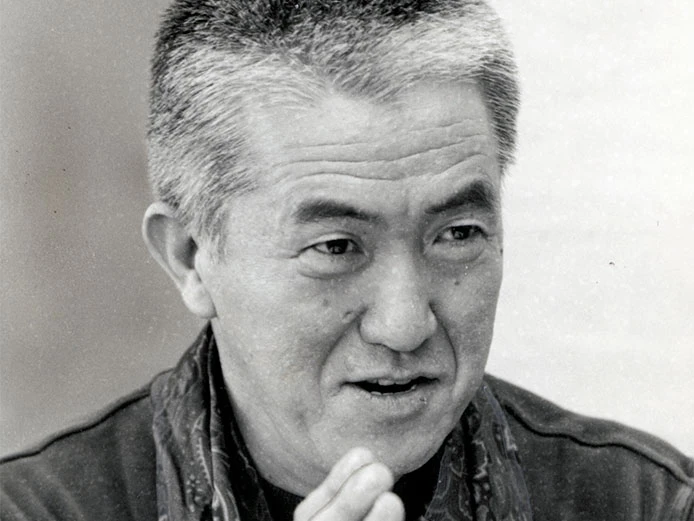

「言葉の巨人」と称された父・永六輔。

その背中を見つめながら、それぞれの方法で表現と人生を紡いできた娘たちの姿には、

親子の深い絆と、現代に通じる家族の形が映し出されています。

映画エッセイストとして父の晩年を記録した千絵さん。

アナウンサーとして社会に父の声を伝え続けた麻理さん。

2人の娘が、それぞれの場所で「語り継ぐこと」に込めた想いとは?

そして、永家の物語が現代の家族にどんなヒントを与えてくれるのか。

この記事を読めば、「永六輔の娘」たちの魅力がきっと見えてきます。

ぜひ、最後までお読みください。

永六輔の娘・永千絵の歩んだ人生とその魅力

永六輔の娘・永千絵の歩んだ人生とその魅力について紹介します。

彼女は単なる「有名人の娘」ではなく、独自の道を歩んできた映画エッセイストです。

①映画エッセイストとしてのキャリア

永千絵さんの職業は「映画エッセイスト」。

この肩書きから想像する以上に、彼女のキャリアは深く濃密なものです。

中学生のころから映画雑誌にエッセイを寄稿し始めたという早熟ぶりは驚きですね。

しかも、それが一時的な趣味ではなく、数十年にわたって継続されてきたとなると、まさに「天職」と言えるでしょう。

『SCREEN』や『VISA』会員誌、さらには『朝日新聞』といった著名メディアで連載を持つなど、彼女の文章には読者の共感を引き寄せる魅力があります。

エッセイという形式で映画と人間の関係を描くことで、単なる評論家ではなく「人生と映画の語り手」としての地位を築いてきたんですよね。

個人的には、映画というアートを通じて家族や生き方を語る千絵さんの視点がとても好きです。

まるで映画のワンシーンのように、心の中にすっと入ってくる文章なんですよ~。

②中学生から始まった執筆活動

「執筆を始めたのは中学生の頃だったんです」

この一言には、家庭環境と彼女自身の感性の鋭さが詰まっている気がします。

永家は文化的な家庭として知られており、父・永六輔の影響も当然大きかったでしょう。

でも、それ以上に彼女自身の「書きたい」「表現したい」という気持ちが、若い頃から芽生えていたことが分かります。

同年代の多くの子どもたちが部活動や遊びに夢中になる時期に、彼女は文章で世界を捉えようとしていた。

これはもう、才能としか言いようがありません。

しかも、それが一過性のものではなく、プロとしてのキャリアへとつながっていくのですから、本当にすごいですよね!

私も中学生のころに日記を書いてましたが、比べ物になりません(笑)

③淀川長治・おすぎに師事した青春時代

「師匠」と呼べる存在に出会うのは、人生において大きな財産です。

千絵さんの場合、それが映画評論の巨匠・淀川長治さんと、タレントのおすぎさんでした。

この組み合わせ、すごくないですか?

厳格で本格派の淀川さん、そして感性豊かな表現者であるおすぎさん。

この2人の間に立って学んだ経験が、千絵さんのバランス感覚を育んだのだと思います。

評論としての的確さと、読者の心をつかむ表現力。

この両方を持っている映画エッセイストは、そう多くないんです。

私たち読者が読みやすく、共感できる文章を書けるのは、こうした師との出会いがあったからこそ。

まさに「育てられた」というより「磨かれた」と言える青春時代ですね。

④著書から見る家族とのつながり

永千絵さんの著書の中で、特に注目したいのがこの3冊。

| タイトル | 出版年 | 内容・特徴 |

|---|---|---|

| いつもの場所で | 1990年 | 映画を中心としたシネマエッセイ |

| 親子で映画日和 | 2008年 | 親子で映画を楽しむ視点から執筆 |

| 父「永六輔」を看取る | 2017年 | 家族の10年にわたる介護を記録 |

これらを見てわかるのは、千絵さんが一貫して「家族と文化」をテーマにしているということ。

特に『父「永六輔」を看取る』は、単なる介護記録ではなく、一つの文化的ドキュメント。

娘として、そして記録者としての立場から、父の最期の10年を見つめた一冊です。

この著作には、涙せずにはいられないエピソードが詰まっていて…。

読み終わった後には、家族との関係を見直したくなりますよ。

⑤家族の記録者としての役割

「家族の記録者」――この言葉が、永千絵さんを語る上で最もふさわしいかもしれません。

彼女は、父・永六輔、妹・永麻理と共著も出しています。

代表的なのがこちら:

| 書名 | 共著者 | 内容 |

|---|---|---|

| 永家物語 | 永六輔、永忠順 | 家族三代の物語を語る |

| 読めば読むほど。 | 永六輔、永麻理 | 本好き一家の読書エッセイ |

どちらも、単なるエッセイ集ではなく、家族の「対話」を活字に残した貴重な資料です。

これはまさに「家族の歴史家」と言える存在です。

彼女が記録してくれたからこそ、私たちは永家の物語を知ることができる。

まるで家庭のアルバムを見ているような感覚で、心が温まりますよね。

⑥介護に込めた愛と哲学

永家の介護体制は、「3人3交代制」という独自のものでした。

| 介護担当 | 役割 |

|---|---|

| 永千絵 | 家庭的ケア、メンタルサポート |

| 永麻理 | 交代制での訪問・支援 |

| 永千絵の夫・良明さん | マネジメント、力仕事、事務 |

このチームワーク体制が、10年間の介護生活を支えたのです。

何より素敵なのが、「手抜きができる仕組み」を作っていたこと。

完璧を目指すのではなく、続けられることを大切にしていたそうです。

そして千絵さんは、そのすべてを『父「永六輔」を看取る』で記録。

これは、日本の介護問題に一石を投じる一冊でもありますね。

⑦永千絵が綴る“物語の供養”

「人は語られなくなった時に、本当に死ぬ」

永六輔さんが残したこの言葉を、千絵さんは深く胸に刻みました。

彼女の執筆活動はまさに“お話し供養”。

亡き父のことを語り続け、記録し続けることで、永六輔という存在を生かし続けているのです。

この視点、すごくないですか?

書くという行為そのものが供養になるなんて…。

私たち読者も、その文章を読むことで“語り継ぎ”に参加しているんですよ。

この連鎖に心が温かくなります。

永六輔の娘・永麻理の華やかな経歴と多彩な活動

永六輔の娘・永麻理の華やかな経歴と多彩な活動についてご紹介します。

彼女はメディアの第一線で活躍し続けた「代弁者」であり、家族の思いを社会へ届ける架け橋のような存在です。

①フジテレビアナウンサーとしての軌跡

永麻理さんのキャリアは、1985年にフジテレビへアナウンサーとして入社したことから始まります。

当時のフジテレビは「おしゃれで尖っている局」として知られており、入社するだけでも狭き門。

そんな中で彼女はしっかりと実力を発揮し、報道からバラエティまで幅広く担当するようになりました。

たとえば『FNNスーパーニュース』『FNNスピーク』といった報道番組のキャスターを務めたかと思えば、

『美味しんぼ倶楽部』『皇室ご一家』などの情報・教養番組でも活躍。

アナウンサーとしての発声、言葉選び、表現力に加え、感情をコントロールする冷静さも持ち合わせていたことがうかがえます。

家庭に永六輔、姉に千絵という「言葉の達人」がいる中で、

麻理さんはテレビというメディアで、自分らしい表現を確立したんですね。

本当に、家族それぞれの言葉の使い方が見事に違って面白いです。

②ニューヨーク支局での国際的な活躍

彼女のキャリアの中で、最も大きな転機となったのがニューヨーク支局での駐在です。

1991年から1993年にかけて『FNN World Uplink』のリポーターとして、国際報道の最前線に立ちました。

この時代、日本人女性が単身で海外支局に派遣されるのはかなり珍しかったはず。

その中で、現地の空気感をリアルに伝えるレポートを行い、視聴者の心をつかんでいました。

しかも、彼女は高校時代にハワイのプナホウ・スクールに留学していた経験もあり、英語力も抜群。

当時の同級生には、なんと後の米大統領・バラク・オバマがいたというのもびっくりですよね!

この国際的なバックボーンが、帰国後の活動にも深みを与えました。

「言葉を超えて伝える力」…まさに、永家の血を引く者としての宿命のようにも感じます。

③退社後の多方面にわたる活動

フジテレビを退社したのは1993年。

結婚を機に家庭に入った…と思いきや、そこでもまた新たなステージが始まります。

麻理さんは現在、フリーアナウンサー・エッセイストとして活動しながら、株式会社「6オクターブ」の取締役も務めています。

これは単なる肩書きではなく、クリエイティブな経営にも関わっているという証なんです。

また、父・永六輔が晩年に所属していた「オフィス六丁目」の業務にも関わっており、

家族の知的財産や活動を社会へ発信するプロデューサー的役割も果たしているのです。

表舞台に出るだけでなく、裏方としても活躍しているというのが本当にカッコいいんですよね。

アナウンサーとしての経験が、ここでも活きている感じがします。

④永六輔のお別れ会での感動的なスピーチ

2016年に永六輔さんが逝去された際、親族代表として挨拶を行ったのが永麻理さんでした。

この時のスピーチは、本当に多くの人々の心を打ちました。

「まるで父がそこにいるようだった」

「彼女の声でまた、永さんの言葉が響いてきた」

そんな感想が相次いだんです。

アナウンサーとして鍛えた言葉の力、そして娘としての感情が交差した、唯一無二の時間。

あの瞬間、彼女はまさに「代弁者」でした。

言葉って、心を繋ぐんですよね。

それを体現できる人が家族にいるって、本当に素敵だと思います。

⑤経営とプロデュースに携わる現在

現在の永麻理さんは、表現者としての活動に加えて、経営者・プロデューサーとしての顔も持っています。

| 活動領域 | 内容 |

|---|---|

| 株式会社6オクターブ | 取締役として経営に参加 |

| オフィス六丁目 | 父の事務所管理、プロデュース業務 |

| フリーアナウンサー | トークイベント、メディア出演など |

経営とクリエイティブの両立って、ものすごく難しいんですよ。

でも、彼女は冷静さと情熱のバランスが取れているからこそ、うまくいってるんでしょうね。

こうして見ると、麻理さんは「話す人」から「支える人」へと、少しずつ立場を変えてきたのかもしれません。

私たちも、自分の役割が変わる時期ってありますよね?

それをこんなに柔軟にやってのける姿、見習いたいです!

⑥次世代へと続く創造の系譜

永家のクリエイティブな血は、次の世代にも受け継がれています。

| 名前 | 活動内容 |

|---|---|

| 岡﨑育之介(長男) | 俳優・映画監督・脚本家 |

| 永拓実(次男) | 作家(『大遺言』の著者) |

特に次男・拓実さんは、東京大学在学中に祖父・永六輔の言葉を基にした著書『大遺言』を執筆。

その知性と感受性の高さに、驚かされた人も多いはず。

これって、単に家系的な才能というより、家庭の中で「物語を語る文化」が根付いていた証拠だと思うんですよ。

麻理さんが子どもたちに、日常の中で自然に「伝えること」「感じること」を教えていたのかもしれませんね。

やっぱり、言葉の家系って強いです。

⑦「代弁者」としての家族の顔

麻理さんを一言で表すなら、「代弁者」。

家族の思いを言葉にして、社会へ、未来へと届ける人です。

父のお別れの会も、母への追悼本『あの世の妻へのラブレター』の座談会も、

そのすべてが彼女の「言葉の力」によって成立していたんですよね。

公的な場で家族を代表するのって、簡単そうに見えてすごく大変。

緊張感、責任感、そして何より「家族を語る痛み」を伴います。

それでも彼女は、堂々と、そしてしなやかにその役をこなしてきました。

これはもう、尊敬しかないです!

永六輔の娘たちが築いた家族のレガシー

永六輔の娘たちが築いた家族のレガシーについて掘り下げます。

彼女たちの歩みは、単なる有名人の家族の記録ではなく、「家族の未来のカタチ」そのものを私たちに提示してくれます。

①姉妹による「チームワーク介護」

永家が世間の注目を集めたのは、単に著名な父を持つからではありません。

実は、父・永六輔の晩年に行った**「3人3交代制」のチーム介護**が、高齢化社会の中で理想的なモデルとして称賛されたからです。

| 担当者 | 役割 |

|---|---|

| 永千絵(長女) | 精神面や生活面を中心としたケア |

| 永麻理(次女) | 実家との往復と身体的な介助 |

| 千絵の夫・良明氏 | マネージャー役・生活支援・調整役 |

すごいのは、これが「完璧主義」の介護ではなかったということ。

むしろ「手抜きできる体制」を作って、燃え尽きない仕組みを意図的に整えていたんです。

ケアマネジャーやヘルパーも積極的に活用し、それぞれが無理のない範囲で役割を担うスタイル。

「親の介護=自己犠牲」という価値観を、やさしく覆してくれるような実践だったんですよね。

いやほんと、この章読むと…自分の親の老後についてもちゃんと考えたくなりますよ。

②共著で記録する家族の物語

永家がすごいのは、語るだけでなく、残してきたという点。

| 書籍タイトル | 著者 | 内容 |

|---|---|---|

| 永家物語 | 永六輔・永千絵・永忠順 | 家族三代の語り継ぎ |

| 読めば読むほど。 | 永六輔・千絵・麻理 | 読書をテーマにした家族エッセイ |

| あの世の妻へのラブレター | 永六輔(座談会に娘たちも参加) | 母・昌子さんへの追悼と家族の思い |

家族の中で交わされる会話や感情を、こうして文字にして残す行為は、「お話し供養」そのもの。

本って、読み返すたびに記憶が蘇るし、また違う感情が芽生えたりしますよね。

そんな風に、「家族との対話」を本という形で残す文化を作っているのが永家なんです。

一冊一冊が、生きてきた証のようで、読んでると涙腺ゆるみます…。

③家族哲学「お話し供養」を受け継ぐ

永六輔さんの有名な言葉、知っていますか?

「人は、語られなくなった時に本当に死ぬ」

この考えをもとにしたのが、**「お話し供養」**という家族哲学。

千絵さんは『父「永六輔」を看取る』という形でその精神を本に残し、

麻理さんはスピーチやメディア出演を通じて、父の言葉を今も語り続けています。

彼女たちは、父の死を“終わり”ではなく、語り継ぐことで続いていくものに変えたんです。

こういう供養のかたち、本当に素敵ですよね。

なんだか「亡くなった後の姿勢」まで教えてもらった気がします。

④第三世代に伝わる創造の精神

永家のレガシーは、今や「第三世代」にも引き継がれています。

| 人物名 | 活動内容 |

|---|---|

| 永拓実(麻理の次男) | 作家。『大遺言』で祖父の思想を継承 |

| 岡﨑育之介(麻理の長男) | 俳優・映画監督として活動 |

| 千絵の息子たち | 一人が音楽活動に携わっているとされる |

特に拓実さんの『大遺言』は、東大在学中に執筆されたというから驚きです。

彼は祖父の言葉を現代的に再解釈し、若者に伝える役割を果たしています。

永六輔→千絵・麻理→拓実・育之介…と、言葉と表現のバトンがしっかり繋がってるのが、本当に尊い。

親から子へ、言葉が血となり骨となるって、こういうことかもしれませんね。

⑤父・永六輔から受け継いだ生き方

永六輔さんが娘たちに残したのは、名声や財産だけではありません。

むしろ、もっと深い部分――**「生き方の哲学」**だったのだと思います。

たとえばこんな言葉。

「親が子にしてやれる一番のことは、邪魔をしないこと」

この考えを体現するように、姉妹はそれぞれ全く異なる道を選びながらも、自立したキャリアを築いています。

「同じ家に育ったのに、こんなに違う!」と驚かれるかもしれませんが、それが逆に、父の教育の成功だったのではないでしょうか。

干渉せず、でも見守る。

このバランスがあったからこそ、彼女たちは自由に飛び立てたんですね。

⑥永家の物語が示す家族のあり方

永家の物語は、決して「特別な家族」の話ではありません。

むしろ、現代の私たちにとってリアルで、ヒントに満ちたストーリーです。

-

「親の介護、どうしよう…」

-

「兄弟で協力って難しい…」

-

「家族の死とどう向き合う?」

そんな悩みを抱える人にこそ、永家の物語を読んでほしい。

そこには、「頑張りすぎなくていい」「完璧じゃなくていい」というメッセージが詰まってるんです。

彼女たちが選んだ「記録し続ける生き方」は、現代の家族にとっての希望のひとつの形かもしれません。

⑦「永六輔の娘」から「自らのレガシー」へ

最後に・・・

彼女たちは今や、単なる「永六輔の娘」ではありません。

永千絵は家族の歴史を綴る記録者として、

永麻理は言葉と行動で語り継ぐ代弁者として、

それぞれの道で、自分自身のレガシーを築いています。

そして、その生き方は、子どもたちへと継がれ、さらなる表現のかたちへと進化していく。

血縁や肩書きを超えた、「人生の物語の語り手」としての姿。

それが、今の彼女たちのほんとうの姿なんだと思います。

まとめ

永六輔の娘である永千絵さんと永麻理さんは、それぞれの方法で父のレガシーを受け継ぎ、独自の人生を築いてきました。

千絵さんは、映画エッセイストとしての目線で家族の物語を記録し続け、

麻理さんは、アナウンサーとして社会に向けて家族の思いを発信する「代弁者」となりました。

彼女たちの介護体験や共著からは、家族の絆、言葉の力、そして「語り継ぐこと」の尊さがひしひしと伝わってきます。

また、彼女たちの活動は第三世代へと受け継がれ、今もなお永家の物語は続いています。

「永六輔の娘」でありながら、「自らの物語」を生きる2人の姿は、

現代を生きる私たちにとって、大切なメッセージを届けてくれているのではないでしょうか。

詳しくは Wikipedia 永千絵 や

著書『父「永六輔」を看取る』(宝島社)もぜひご覧ください。

コメント