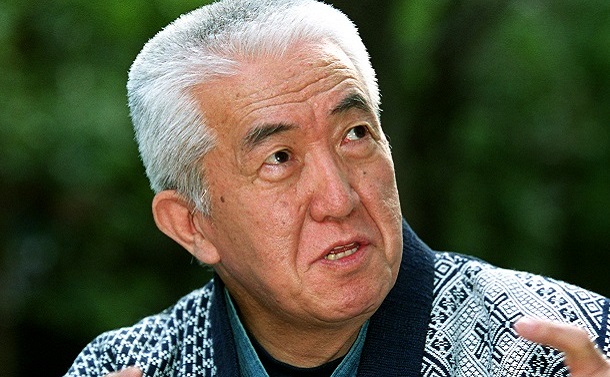

あの「上を向いて歩こう」の作詞家として知られる永六輔。

その人生の陰には、常に支え続けた妻・永昌子の存在がありました。

永昌子は、女優としての道を歩み始めた矢先に永六輔と出会い、「キミはボクの妻になるべき人だ」という言葉を受けて家庭に入る決断をしました。

彼女の静かな強さと知性は、破天荒な夫を支える「錨」となり、二人の間には長女・千絵、次女・麻理という二人の娘が育ちました。

晩年、昌子は胃がんと診断され、家族と共に自宅で最期を迎える道を選びます。

その姿は『妻の大往生』として書籍化され、日本社会に「尊厳ある死」というテーマを投げかけました。

この記事では、永六輔の妻・永昌子の生涯と、その愛に満ちた夫婦関係を詳しく掘り下げます。

夫婦の絆や家族の形、生と死の意味について考えるきっかけになるはずです。

どうぞ最後まで読んでみてくださいね。

👉 永六輔公式サイトはこちら:オフィス六丁目 公式サイト

永六輔の妻・永昌子の人物像と魅力

永六輔の妻・永昌子の人物像と魅力についてお話しします。

彼女は女優としてのキャリアを始めたものの、結婚を機に家庭に専念し、永六輔の人生を支え続けました。

その存在は単なる「放送作家の妻」という枠を超え、永六輔の活動の根底を支える大きな柱でした。

ここでは、昌子さんの人生をいくつかのエピソードを通じて深掘りしていきます。

①女優から家庭を選んだ決断

永昌子さんは、若くして女優として活動を始めました。

しかし、1956年に永六輔と出会ったことで、その道を大きく方向転換します。

「キミは女優よりもボクの妻になるべき人だ」という永六輔の直球の言葉を受け入れ、彼と共に生きることを選んだのです。

この決断は、当時の女性としては非常に大きな選択でしたが、昌子さんは冷静な判断力と覚悟を持ち、女優業を退きました。

その後は家庭を守ることに専念し、永六輔の破天荒な人生を陰から支えることになります。

私自身、このエピソードを知ったとき、ものすごく勇気ある選択だと感じました。

華やかな女優の世界を離れ、家庭という舞台を選ぶのは簡単なことではありません。

でも、それこそが昌子さんの強さであり、彼女の魅力そのものだったのでしょうね。

②永六輔との運命的な出会い

二人が出会ったのは、テレビ放送が始まったばかりの時代。

当時22歳の永六輔は放送作家として忙しい日々を送り、昌子さんは駆け出しの女優でした。

テレビ局の廊下で偶然出会った二人は、まるで物語のように惹かれ合います。

永六輔は出会ったその日に「君はボクの妻になる人だ」と宣言し、二人は交際をスタート。

その後、驚くほどのスピードで結婚に至りました。

この出会いの鮮烈さは、まるでドラマのワンシーンのようです。

読んでいると「こんな恋愛、本当にあるんだ」と思ってしまいますよね。

まさに運命という言葉がぴったりの出会いだったのでしょう。

③電撃結婚と新婚生活のエピソード

二人の結婚は「電撃結婚」と報じられました。

新婚生活は決して豪華なものではなく、風呂なしアパートからのスタートでした。

地方公演や旅仕事で家を空けがちな永六輔を支えつつ、昌子さんは地に足のついた暮らしを守り続けました。

銭湯の帰りに立ち寄る餃子屋がささやかな楽しみだったといいます。

その慎ましやかな日常こそ、二人の関係を温かく支える大切な時間だったのです。

読んでいて思わず微笑んでしまうのが、二人の初デートのエピソード。

昌子さんが約束の時間に4分遅れると、永六輔はレジ前で「あと1分で帰るつもりだった」と時計をにらんでいたそうです。

ちょっと可笑しくて、でも二人らしいですよね。

④家庭を支えた知性と強さ

昌子さんは、永六輔の多忙で奔放な生活を支える「錨」のような存在でした。

常に旅人のように外で活動する夫に対し、家庭を安定させる役割を引き受けていたのです。

北京育ちで引き揚げの経験を持つ昌子さんは、困難に動じない芯の強さがありました。

彼女の冷静な判断と明晰な頭脳は、家族や周囲からも高く評価されていました。

その支えがあったからこそ、永六輔は自由に活動できたのです。

こういう話を聞くと、本当に「縁の下の力持ち」という言葉がしっくりきますね。

きっと彼女の安定感があったからこそ、永六輔さんの数々のヒット作も生まれたのでしょう。

⑤子育てと家族の関係性

二人の間には、長女・千絵さん(映画エッセイスト)と次女・麻理さん(元フジテレビアナウンサー)が生まれました。

永六輔は家庭をテーマに『妻一人娘二人猫五匹』という本を出版し、家族の姿をユーモラスに描いています。

夫が多忙なため、育児や家庭運営の大部分は昌子さんが担っていました。

それでも娘たちは母を「理想の女性であり最高の親友」と語っており、昌子さんの愛情深さが伝わります。

温かい家庭が築かれていたことがよく分かりますね。

私も子育てをしている身として、こんなに忙しい夫を支えながら娘二人を立派に育てるのは本当にすごいと思います。

「お母さんってすごいんだな」と改めて感じさせられます。

⑥黒柳徹子が語る「理想の妻像」

永六輔と親交の深かった黒柳徹子さんは、昌子さんのことを「本当にいい奥さんだった」と語っています。

永六輔のような「難しい人」と長年連れ添うことは決して容易ではありません。

しかし昌子さんは、その個性を理解し、柔軟に受け止め続けました。

友人から見ても、昌子さんはまさに「理想の妻」だったのです。

彼女の姿勢は、現代の夫婦関係にとっても大きな示唆を与えてくれます。

こういう評価を聞くと、やっぱり人柄が周囲にも伝わっていたんだなと思いますよね。

自分の夫の親友から「いい奥さん」と言ってもらえるなんて、最高の褒め言葉だと思います。

⑦おしどり夫婦と呼ばれた理由

永六輔と昌子さんは、しばしば「おしどり夫婦」と称されました。

ただし、それは常に一緒に行動する夫婦像ではなく、むしろ離れていても強く結びついている関係でした。

旅先から何度も妻に電話をかけていたエピソードからも、深い絆が伝わってきます。

二人の関係は、互いの自立と信頼に基づいた新しい夫婦像の先駆けでした。

離れていても心が繋がっている、そのスタイルが「おしどり夫婦」と呼ばれる理由だったのです。

私自身、「距離があるからこそ支え合える」という夫婦の形もあるんだなと気づかされました。

とても素敵なパートナーシップですよね。

永昌子の晩年と「妻の大往生」

永昌子の晩年と「妻の大往生」について解説します。

彼女は末期の胃がんを患い、自宅で最期を迎えるという選択をしました。

その姿は、夫・永六輔や家族、そして日本社会に深い影響を与えました。

ここからは、晩年の出来事と「妻の大往生」という遺産について詳しく見ていきましょう。

①胃がん告知と在宅ホスピスの選択

2001年、昌子さんは末期の胃がんと診断されました。

その告知は突然で、家族に大きな衝撃を与えたといいます。

一般的には病院での治療が選ばれる時代でしたが、昌子さんと家族は「在宅医療」という選択をしました。

慣れ親しんだ自宅で、家族に囲まれて最期を迎えたいという思いがその決断の根底にありました。

この判断は、当時としては非常に先進的で勇気ある選択だったのです。

こういう話を聞くと、「家で看取る」という決意の重さを強く感じます。

私も家族の立場だったら、とても簡単には決められないと思います。

でも、その覚悟があったからこそ、昌子さんは安心して最後の日々を過ごせたのでしょうね。

②家族が団結した最期の2か月間

在宅ホスピスを選んだことで、家族は一つにまとまりました。

医療スタッフの協力を得ながら、昌子さんの最期の2か月を自宅で共に過ごしたのです。

娘たちも母のケアに積極的に参加し、家族全員で支え合いました。

普段は旅続きで家にいる時間が少なかった永六輔も、ずっとそばに寄り添いました。

この時間は、家族にとってかけがえのないものとなりました。

私はこのエピソードを読んで「病が家族を一層強く結びつけた」という言葉の意味を実感しました。

辛い状況でも、愛情が形になるときがあるんだなと心を打たれました。

③夫婦が見つけた新しい絆

永六輔は後に「結婚以来、夫婦でこんなにゆっくり過ごしたことはなかった」と語っています。

長年、外での活動に追われていた彼にとって、この時間はかけがえのない経験でした。

ただ隣にいて、手を握る。

それだけで夫婦の絆はこれまで以上に深まったのです。

まさに「病がもたらした贈り物」ともいえる時間でした。

こうした話は、読んでいるだけで胸が熱くなります。

派手なことではなく「一緒にいる」ことの大切さを教えてくれますよね。

④自宅で迎えた最期の瞬間

2002年1月6日、昌子さんは68歳でこの世を去りました。

それは自宅の、お気に入りのソファの上。

娘の腕に抱かれながら、静かに息を引き取ったのです。

苦しみよりも穏やかさに包まれた最期だったと伝えられています。

家族に見守られて逝く姿は、永六輔が後に「理想的な大往生」と表現するほどでした。

私はこのシーンを想像するだけで涙がこみ上げます。

最期を「家族のぬくもりの中で迎える」ことこそ、究極の幸せなのかもしれませんね。

⑤永六輔の深い喪失感

妻を失った永六輔の喪失感は計り知れません。

親友の黒柳徹子も「奥さんが亡くなって14年半、よく1人で頑張りました」と語っています。

昌子さんの死は、永六輔にとって人生最大の悲しみであり、彼の後半生の活動や思想に大きく影響を与えました。

彼はその後もラジオや講演を続けながら、妻との日々を何度も語り、共有しました。

亡き妻の存在は、永六輔の中で生き続けていたのです。

この部分を知ると、「誰かを失うことは終わりではなく、形を変えて生き続けることなんだ」と思えますね。

⑥『妻の大往生』が伝えたメッセージ

昌子さんの最期をもとに、家族は『妻の大往生』という本を出版しました。

この書籍は、追悼記録であると同時に、在宅医療や尊厳死について社会的な議論を広げる契機となりました。

家族の体験が、同じように悩む人々に勇気を与えたのです。

「最期をどう迎えるか」というテーマは、多くの読者にとって大きな問いかけとなりました。

この本は、永六輔の大ベストセラー『大往生』と対をなす存在となっています。

私自身も、「死をどう迎えるか」というテーマを考えさせられました。

生きることと同じくらい、大切に向き合うべきことなんだと感じます。

⑦日本社会に広がった尊厳死の議論

『妻の大往生』は、日本社会に「尊厳死」というテーマを投げかけました。

病院中心だった終末期医療に対し、「家で死を迎える」という新しい選択肢を提示したのです。

これにより、多くの人が「自分ならどうしたいか」を考えるきっかけを得ました。

昌子さんの静かな死は、社会的にも大きな影響を与えました。

今なお「尊厳ある死」の議論が続いているのは、この本の存在が一因といえるでしょう。

こうした影響力を知ると、永昌子さんの死は「個人の物語」にとどまらず、社会全体を変えたものだったとわかりますね。

永六輔と妻・昌子の愛の遺産

永六輔と妻・昌子の愛の遺産について解説します。

二人が歩んだ人生は、家庭という枠を超えて、日本社会に大きな影響を与えました。

ここでは、夫婦の軌跡、娘たちの証言、そして文化的な遺産としての価値を振り返っていきます。

①二人三脚で築いた人生の軌跡

永六輔と昌子さんの結婚は、まさに二人三脚でした。

外の世界で自由に活動する永六輔を支えるため、昌子さんは家庭を守る役割を一手に引き受けました。

夫が文化人として羽ばたく背景には、必ず妻の安定した支えがありました。

二人は離れていても心で繋がっており、そのパートナーシップは現代的で先進的なものでした。

彼らの軌跡は「夫婦の在り方」の一つの理想形を示しているように思います。

こうした人生を見ると、華やかな表舞台の裏にどれほどの支えがあるのかが伝わりますよね。

「成功する夫の影に妻あり」という言葉がぴったりです。

②娘たちが語る母の姿

二人の娘、千絵さんと麻理さんは、それぞれ母について強い思いを語っています。

次女・麻理さんは「理想の女性であり最高の親友だった」と回想し、長女・千絵さんは「その日その日が大事だった日々」と振り返っています。

母としてだけでなく、一人の女性として尊敬されていたことが伝わります。

昌子さんの存在は、娘たちの人生観にも大きな影響を与えました。

母と子の絆が深かったことが、言葉の端々から感じられます。

親子の証言って本当に心に響きますよね。

「母は最強の味方だった」と思えることほど幸せなことはないでしょう。

③夫婦が残した著作と文化的影響

永六輔と昌子さんは共著『妻は夫にさからいつ、夫は妻をいたぶりつ』を出版しています。

また、永六輔は『妻の大往生』を通じて、妻との生活や最期を公に伝えました。

これらの著作は、単なる家庭の記録ではなく、日本人の生と死を考えるための文化的な遺産となっています。

夫婦の物語が書籍を通して後世に残されたことは、大きな意義があります。

文化人としてだけでなく、一人の夫としての永六輔の姿を伝えている点も貴重です。

私はこの点が特に面白いと思います。

公の顔と私生活の顔、その両方が本を通して残されているのは、珍しいことですよね。

④昌子の死後も続く永六輔の活動

昌子さんの死後、永六輔は強い喪失感を抱えながらも活動を続けました。

ラジオや講演で妻について語り続け、彼女との記憶を多くの人と分かち合いました。

その姿は、喪失を抱えながらも前を向こうとする人々に勇気を与えました。

彼にとって妻は「生涯の伴侶」であり続け、亡くなった後も心の中で共に歩んでいたのです。

昌子さんがいなくても、その存在は彼の中で生き続けていました。

読んでいると、「愛は死を越える」という言葉の意味を感じますよね。

とてもロマンチックで、でも現実的な愛の形だと思います。

⑤「よく生き、よく死ぬ」という思想

永六輔の著作『大往生』は、200万部を超えるベストセラーとなりました。

その背景には、妻・昌子さんの「よく生き、よく死ぬ」姿勢が強く影響しています。

生を全うすること、そして穏やかに死を迎えること。

その実例が昌子さんの最期の姿だったのです。

永六輔は彼女を通して「大往生」というテーマを社会に問いかけ続けました。

私はこの思想にとても共感します。

死を恐れるだけでなく、どう迎えるかを考えることは、逆に「どう生きるか」に直結しますよね。

⑥現代の夫婦像への示唆

永六輔と昌子さんの関係は、現代の夫婦像に多くのヒントを与えます。

互いに自立しつつも深い信頼で結ばれる関係は、まさに現代的な理想の形です。

「常に一緒にいること」が夫婦の証ではなく、「離れていても心で繋がること」が本質であることを示してくれました。

この姿勢は、今を生きる私たちにとっても学ぶべき点が多いです。

夫婦の形は一つではなく、柔軟でいいのだということを教えてくれます。

私もこの考え方には強く共感します。

「一緒にいる」ことに縛られず、信頼で繋がる関係ってとても素敵ですよね。

⑦今も語り継がれる永昌子の存在

昌子さんの存在は、今も語り継がれています。

彼女は表舞台に立つことは少なかったものの、永六輔の人生と作品に大きな影響を与え続けました。

その支えがなければ、彼の数々の名作は生まれなかったかもしれません。

妻として、母として、そして一人の女性としての生き方は、多くの人にとって学びの源となっています。

永六輔の物語を語るとき、昌子さんの存在を抜きに語ることはできません。

私は最後にこう思います。

永昌子さんは「静かな巨星」だったのではないでしょうか。

表に出ることは少なくても、その輝きは確かに周囲を照らしていました。

まとめ

永六輔の妻・永昌子は、元女優でありながら家庭を選び、夫の人生を支え続けた存在です。

女優業を退いたのちも、永六輔を支える「錨」として家庭を守り、二人の娘を立派に育て上げました。

彼女は2002年に胃がんで亡くなりましたが、その最期は『妻の大往生』として書籍化され、日本社会に尊厳死や在宅医療という大きなテーマを提示しました。

娘たちからも「理想の女性であり最高の親友」と語られ、友人の黒柳徹子からも「本当にいい奥さん」と称賛されるなど、その人柄は多くの人に影響を与えました。

永六輔の代表作『大往生』の背景には、昌子さんの生き方が色濃く反映されています。

夫婦の愛の形、家族の在り方、そして「よく生き、よく死ぬ」という普遍的なテーマを考える上で、永昌子の存在は今も大きな意味を持ち続けています。

👉 関連リンク:

コメント