三國連太郎の出自とハーフ説に迫ります。

その圧倒的な存在感と、日本人離れした彫りの深い顔立ちから、

「ハーフではないか?」という憶測が長年にわたって囁かれてきました。

しかし実際には、三國連太郎は外国人との混血ではなく、母も育ての父も日本人。

ではなぜ、これほどまでに“異邦人”のような印象を持たれたのでしょうか?

その鍵は、彼の生い立ちにありました。

非嫡出子としての誕生、家出、密航、徴兵逃れ、そして戦争という過酷な現実…。

彼の壮絶な人生が、血筋以上に深く、彼の「見た目」や「演技」に影響を与えていたのです。

この記事では、三國連太郎の出自や“ハーフ説”の真相を、徹底的に紐解いていきます。

ぜひ最後まで読んで、その“神話”の真実に触れてください。

三國連太郎の出自とハーフ説の真相

三國連太郎の出自とハーフ説の真相について詳しく解説します。

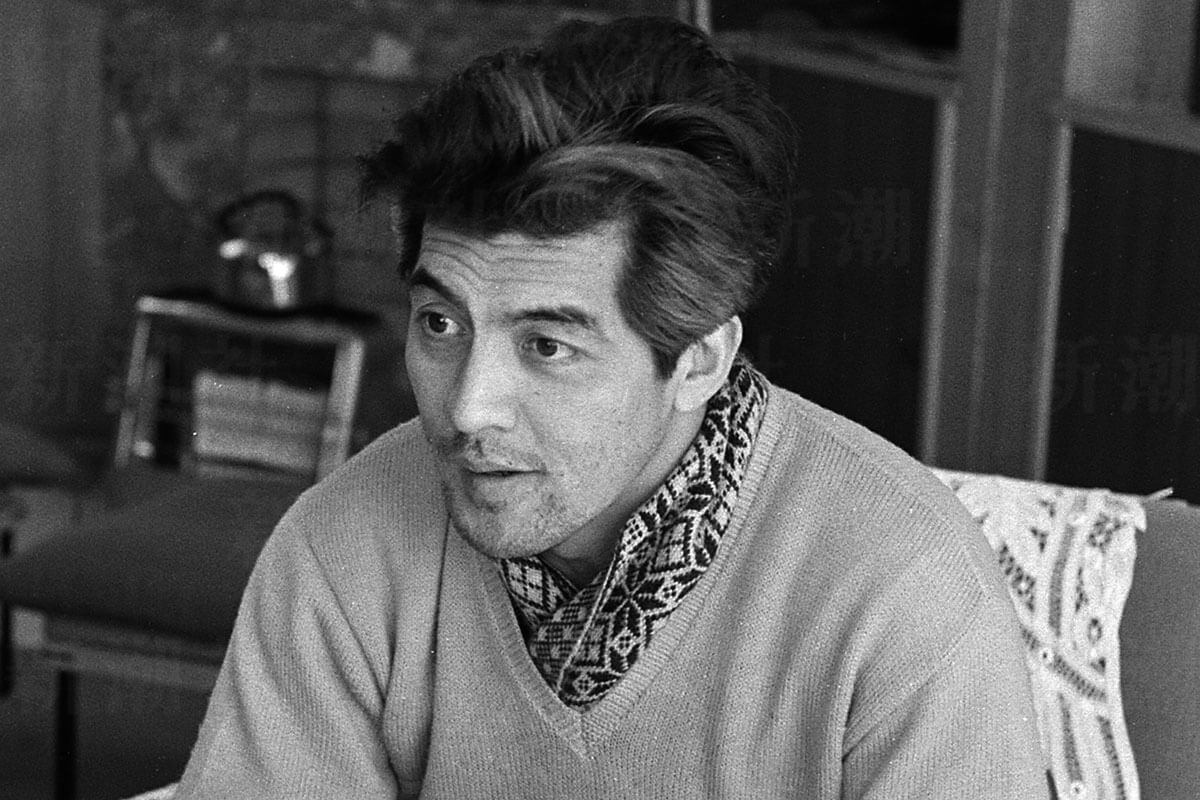

①彫りの深い顔立ちが生んだ誤解

三國連太郎の顔立ちは、当時の日本人俳優の中でも群を抜いて個性的でした。

特にその「彫りの深さ」や「大柄な体格」が注目され、

「日本人離れしている」と言われることも多かったんですよね。

映画監督・山田洋次が「異邦人のような雰囲気」と評したように、

彼の存在感には、どこかしら“日本の枠”からはみ出た何かがありました。

そのため、「あの顔はハーフじゃないか?」という噂が、

昭和の時代からずっと絶えなかったのも納得できる話です。

ただ、この「顔からくる推測」が、彼の出自に対する大きな誤解の種だったのです。

いや~見た目だけでここまで長年語られるって、すごい俳優さんですよね!

②ハーフと噂された理由とは?

ハーフ説が根強く囁かれ続けた理由は、単なる外見だけではありません。

実は、三國の持つ「異質なオーラ」や「社会への反骨的な姿勢」などが、

「日本人離れしている」と感じさせる背景になっていたんです。

観客たちは、スクリーンに映る三國のキャラクターを「他者」として感じ取り、

その根源を「外国の血」と結びつけたくなってしまったんですね。

つまり、三國の“異質さ”を説明するために、

わかりやすい理由として「ハーフ説」が選ばれたというわけです。

これはまさに、

無意識に人が“自分と違うもの”を「外の存在」に求めてしまう心理の表れでもあります。

ちょっと切ないけど、ものすごく人間的な現象ですよね。

③育った環境が生んだ異質な魅力

三國は、裕福でも安定した家庭でもなく、かなり複雑な環境で育ちました。

しかも彼の育ての父は、実の父親ではなく、

母が身ごもっていた子ども(三國)を受け入れてくれた電気工事の職人でした。

そのため、家庭というものに対して常に

「他人の家にいるような感覚」があったと考えられています。

社会的な“異物”として育った彼が持つ「他者感覚」こそが、

俳優としてのリアルな表現力の源だったのかもしれません。

誰にも真似できない雰囲気って、やっぱり人生がにじみ出るものなんですねぇ。

④母親の過酷な人生と出生の背景

母・はんは静岡県伊豆半島の漁村で、網元の娘として生まれました。

しかし、家族が船の沈没で離散し、広島の海軍軍人の家に女中奉公に出されるという、

壮絶な人生を歩んできました。

そんな彼女が17歳で妊娠し、奉公先を追い出されたのが、三國の誕生のきっかけです。

この段階で三國は「非嫡出子」として生まれ、

当時の日本社会ではとても重い“烙印”を背負ってのスタートだったわけですね。

こうした背景を知ると、ハーフ説以上に、

彼の人生がどれほど波乱に満ちていたかがよくわかります。

ドラマみたい…いや、それ以上かも!

⑤育ての父・佐藤正との関係

母・はんが困窮していた時、沼津港で出会ったのが佐藤正という男性でした。

彼は、母が他人の子どもを身ごもっていることを理解した上で結婚し、

生まれてくる子を自分の子として育てました。

この時代に、そんな度量の広い選択をした佐藤正という人物にも、胸を打たれますよね。

その後、群馬県太田市で三國が誕生し、「佐藤政雄」として育てられていきます。

つまり、戸籍上は「佐藤家」の人間ですが、血縁上は異なる。

この“ズレ”が、彼のアイデンティティにずっと影響を与えていたのは間違いないでしょう。

ほんと、人間関係って複雑ですよね。

⑥非嫡出子としての人生のスタート

三國連太郎の“真の秘密”とは、実は「誰の子か分からない」ことにあります。

この出自に関する事実は、生涯にわたって彼の根本的な孤独感や、

社会への違和感を生み出しました。

また、「佐藤」として生きながらも「佐藤でない自分」を抱えていたことが、

彼の内面に常に揺らぎを生んでいたようです。

このアイデンティティの不安定さこそが、

後の俳優人生で「他者を演じる力」の大きな源になっていったのかもしれません。

ほんとに…映画の役柄以上に、本人の人生がドラマチックすぎますよ。

⑦NHK『ファミリーヒストリー』で明かされた事実

三國の死後、その秘密はNHK『ファミリーヒストリー』で明らかにされました。

息子・佐藤浩市がこの番組に出演し、父親の出自について知らされ、

かなりの衝撃を受けたと語っています。

三國は、自分の過去を息子にもはっきりとは語らなかったんですね。

この「語らなさ」が、逆に彼の中にあった傷の深さを物語っています。

それだけ、自分の存在の根っこを言葉にすることが難しかったのでしょう。

うーん、想像するだけで胸が苦しくなりますよね。

三國連太郎の壮絶な生い立ちと青春時代

三國連太郎の壮絶な生い立ちと青春時代について、より深く掘り下げていきます。

①14歳で密航し海外へ逃避

三國連太郎は、わずか14歳という若さで家を飛び出し、密航によって海外へと向かいました。

その理由は、育ての父親との激しい衝突にあります。

父親の暴力から逃れるため、彼は下田港から船に潜り込み、日本を脱出。

向かった先は、中国の青島や朝鮮半島の釜山といった当時の日本統治下にある海外の土地でした。

まさに「家出」と呼ぶにはスケールが大きすぎる、人生を賭けた逃亡だったのです。

中学生で日本を飛び出すって…今では信じられない行動力ですよね。

②中国・朝鮮での異邦人生活

三國は密航の末、青島や釜山で生計を立てるために、弁当売りなどの雑多な仕事を経験します。

この時期の彼は、まさに“異邦人”として異文化の中でサバイバルしていたわけです。

日本では「内なる異物」として疎外感を抱えていた彼が、逆に海外では“名前のない存在”として自由に呼吸できていた可能性もあるでしょう。

アイデンティティの曖昧さや、社会への帰属感のなさを逆手に取り、「どこにも属さない生き方」を選んだ青春時代でした。

ここで得た“他者”としての視点は、後の俳優人生において重要な武器となったのです。

人生のどん底が、才能の種を育てるって…あるんですね。

③徴兵逃れと母の密告

戦争が激化する1943年、20歳となった三國は徴兵検査を受け、甲種合格の判定を受けます。

しかし、彼は「戦争に行きたくない。死にたくない」という一心で、再び逃亡を決意。

女性と共に貨物列車に潜り込み、西日本を通って九州へ。

さらには朝鮮半島を経て中国へ再び渡ろうと計画していました。

ところが、佐賀県で憲兵に逮捕されてしまいます。

後に、彼の母親が自ら息子の逃亡計画を密告していたことを知り、衝撃を受けることになります。

「一家が村八分にならないためだった」という母の苦渋の決断。

この出来事は、彼にとって生涯忘れられない“裏切り”として深く刻まれました。

家族の愛情と社会的圧力の狭間…切なすぎますよね。

④戦地での生還と人間観の変化

徴兵逃亡後、処罰を受けることなく部隊に編入された三國は、中国戦線へと送られます。

そこは、凄惨を極める前線で、

数百人の兵のうち生き残ったのはわずか数十人だったという戦場でした。

彼自身は、発熱によって10日以上も意識を失い、死んだものとして放置されていたほどの重体に。

火葬直前に意識を取り戻し、命拾いするという、映画のようなエピソードすらあります。

この「死の淵からの帰還」体験は、彼の人生観を根本から変えました。

運命の気まぐれさ、人間の儚さ、そして制度や国家の虚構性を強烈に突き付けられたのです。

リアルな死を経験した人にしか出せない表現力…納得しかありません。

⑤社会からの疎外が演技に与えた影響

三國連太郎の演技には、他の俳優とは一線を画す“リアリズム”が宿っていました。

それは、訓練された技術や才能ではなく、

実際に“社会から排除された者”として生きた体験が源になっているのです。

非嫡出子として生まれ、家庭から、学校から、国家から、さらには母親からも拒絶された記憶。

その徹底した孤独と疎外感が、演技という芸術に昇華されたと考えると、

あの迫真の演技にも納得がいきます。

まさに、「生き様が演技を作った男」ですね。

⑥非嫡出子がもたらしたアイデンティティの揺らぎ

三國の人生を通して一貫していたテーマのひとつが、“自分とは何者か?”という問いです。

彼は戸籍上は「佐藤政雄」でありながら、その名前に誇りを持てず、

最終的に芸名「三國連太郎」に全てを託しました。

この名前には、

「過去を捨て、新しい自分として生きる」

という強い意思が込められていたように感じられます。

社会が与えた“非嫡出子”というレッテルを、

自らの生き方でぶち壊そうとしていたのでしょう。

自分の存在そのものを、自分の手で再構築する。

なんてカッコいい生き方なんでしょう。

⑦芸名「三國連太郎」に込めた決意

彼が選んだ「三國連太郎」という芸名は、

デビュー作『善魔』で使用された役名でもありました。

この名前を自らの人生に選び取ったこと自体が、彼の強い決断の証です。

本名をあえて捨てたことで、

過去の痛みやトラウマを「演技」という武器で乗り越えていく姿勢を感じさせます。

また、「三つの国」「連なる太郎」といった名前の響きも、

どこかに“多様性”や“複雑性”を内包しているような不思議な力がありますよね。

彼は名前すらも“表現”として使いこなしていた、まさに俳優の中の俳優でした。

名前って、魂を映す鏡なんですね…。

三國連太郎の顔立ちと国籍に関する誤解

三國連太郎の顔立ちと国籍に関する誤解について詳しく解説していきます。

①山田洋次が語った“異邦人のような風貌”

映画監督・山田洋次は、三國連太郎のことを「異邦人のような風貌をしていた」と語りました。

この評価は、三國の見た目に対して多くの人が感じていた“異質さ”をよく表しています。

彼の顔立ちは、骨格がしっかりとしていて、彫りが深く、まるで欧米人のようだと感じられるほどだったのです。

そのため、自然と「ハーフでは?」という疑問を抱く人も多かったわけですね。

でも、見た目だけで出自を判断してしまうのは、ちょっと危険かもしれません。

やっぱり人は中身を見ないと…ですよね。

②スクリーンに映る圧倒的な存在感

三國連太郎がスクリーンに登場すると、誰もが思わず目を奪われる存在感がありました。

それは、彼の演技力に加えて、

「ただ立っているだけで語ってしまう」ようなオーラの持ち主だったから。

この“圧”ともいえる空気感が、観る者に「この人は何者なんだろう?」という謎を残すんです。

その結果、「異質な存在感=異国の血」という、ちょっと短絡的な連想が生まれたのも無理はないかもしれません。

俳優としては、それってある意味“最高の賛辞”ですよね。

③大衆が求めた「血」による説明

大衆は、強い違和感や印象的な個性に出会ったとき、それを「血」や「生まれ」で説明したくなる傾向があります。

三國のような例外的な存在に対して、「なんでこんなに違うのか?」という疑問を持ったとき、

一番手っ取り早い答えが「ハーフ説」だったのでしょう。

これは、ある意味で“安心するためのラベリング”なんですよね。

つまり、「なるほど、外国の血が入ってるなら納得できる」と思いたい。

でも実際には、彼の異質さは生い立ちや精神性からくるもので、

遺伝的な背景ではないことが後に明らかになります。

「違い=血筋」という考え方に、ちょっと警鐘を鳴らしたいところですね。

④非ハーフである決定的な証拠とは?

三國連太郎がハーフでないことは、

公式な出生記録やNHK『ファミリーヒストリー』などの取材を通じて明らかになっています。

彼の母は静岡県伊豆出身の日本人女性。

そして育ての父・佐藤正も日本人です。

実父に関する詳細は不明ですが、少なくとも外国人だったという証拠は一切存在していません。

つまり、彼の「ハーフ説」は、

完全に噂と勘違いから生まれた都市伝説のようなものだったというわけです。

確かに、当時はDNA鑑定とかもなかったから、見た目で想像するしかなかったんでしょうね。

⑤彼の演技が「ハーフ説」を強化した理由

三國の演技は、非常に“憑依的”でリアルでした。

彼は常に「社会の外にいる人間」や「抑圧された立場の者」を演じることが多く、

まさに“他者のリアリティ”を体現していました。

それが観客の心を強く打ち、「この人は普通じゃない」と感じさせる要因になっていたのです。

つまり、彼の演技力そのものが、逆説的に“ハーフ説”を補強してしまったとも言えるのです。

俳優としては、なんという皮肉な宿命…。

でもそれだけ“演じきった”という証拠でもありますね。

⑥血よりも深い“異質性”の源

三國の本当の“異質性”は、彼の過去、経験、内面世界にこそありました。

非嫡出子としての生まれ、家族との葛藤、社会からの疎外、戦争での絶望的な体験…。

そうした人生の全てが、彼という人物の「見た目」や「空気感」に深く影響を与えていたのです。

血統ではなく、人生そのものが彼を形作っていたんですね。

それって、すごく人間らしいことだし、同時にとても尊いことでもあります。

やっぱり人間って、経験で作られる生き物なんだな〜と実感しちゃいます。

⑦彼の人生そのものが生んだリアリズム

最後に言えるのは、三國連太郎の“リアリズム”は、演技のテクニックではなく、

彼自身の人生に裏打ちされたものだったということ。

「自分はどこにも属せない」

「誰にも完全には理解されない」

そんな孤独を抱えながら生きてきた彼だからこそ、

“他者の痛み”をリアルに演じることができたのです。

それは、どんな名門演劇学校でも学べない、生の体験がもたらした“魂の演技”でした。

彼の演技が人の心を揺さぶったのは、きっとそれが“本物”だったから。

ほんとに唯一無二の存在でしたよね。

まとめ

三國連太郎は、長年にわたり「ハーフでは?」という憶測が囁かれてきた俳優です。

しかし、彼の出自を詳しく調べると、両親ともに日本人であり、

外国人の血を引いている証拠は一切ありません。

その“異邦人のような風貌”や存在感は、過酷な生い立ちと壮絶な経験から滲み出た、

人生そのものが作り上げたものだったのです。

非嫡出子としての誕生、家出と密航、徴兵逃れ、戦地での生死を彷徨う体験。

こうした背景が、彼のアイデンティティと演技に深みを与え、

唯一無二の俳優像を築き上げました。

「ハーフ説」とは、彼の異質性を血筋で単純に説明しようとする、

社会の側の思い込みだったのかもしれません。

彼の真実を知れば知るほど、その“伝説”の深みが見えてきます。

🔗 参考リンク

・三國連太郎 – Wikipedia

コメント